في صباح الثالث والعشرين من أكتوبر ٢٠١٩ فتحت مستنداً جديداً في الوورد، وكتبت أول تدوينة بعنوان ” تورتة مدورة شمعة منوّرة“.

أخذت الموضوع بجدّية. ليس في كتابتي. الكتابة كانت سهلة، وفيها استمتاع بالفكرة. لكني مثلاً لوّنت الكلام بالأزرق الغامق. لم؟ لا أعرف، ربما لأن الأسود بدا عاديا أكثر من اللازم، وربما لأنني تعودت في غابر السنوات أن أقرأ كتابة أحدهم بالأخضر الفاتح، ولازال للحبر وقعه في ذاكرتي. وأردت أن ” أحجز” لكلماتي وقعاً في ذاكرة من يقرأها.

لم يكن لدي هدف من المدونة سوى أن أختبر وجودي- الصيغة المناسبة لي- في ” الفضاء العام”.

كنت شاهدةً على ظهور الإنترنت في سنواتها الأولى. ومنذ ذلك الحين، وعدا تجربة حميمة في منتدىً منقرض مع مالايزيد عن عشرين شخصاً ربما يجمعهم اهتمام محدد للغاية بمنتج ثقافي ما (لفّة طويلة كي لا أقول أن المنتدى كان منتدى روايات مصرية للجيب في أول ظهوره)، عدا هذه التجربة، كان ظهوري في الفضاء العام معدوماً تقريباً. وكأي إنتروفرت شديد الإنطوائية عميق الصلة بدائرته القريبة، كنت أوجّه طاقتي الاجتماعية كاملة لهذه الجماعة القريبة مني. والظهور لأجل العمل مثلا، أو لأجل الاستزادة في العلاقات الاجتماعية، لم يكن شيئاً أود اختباره، وكنت راضية تماماً بضريبة الخفاء والاختفاء.

ثم. حصلت أمور.

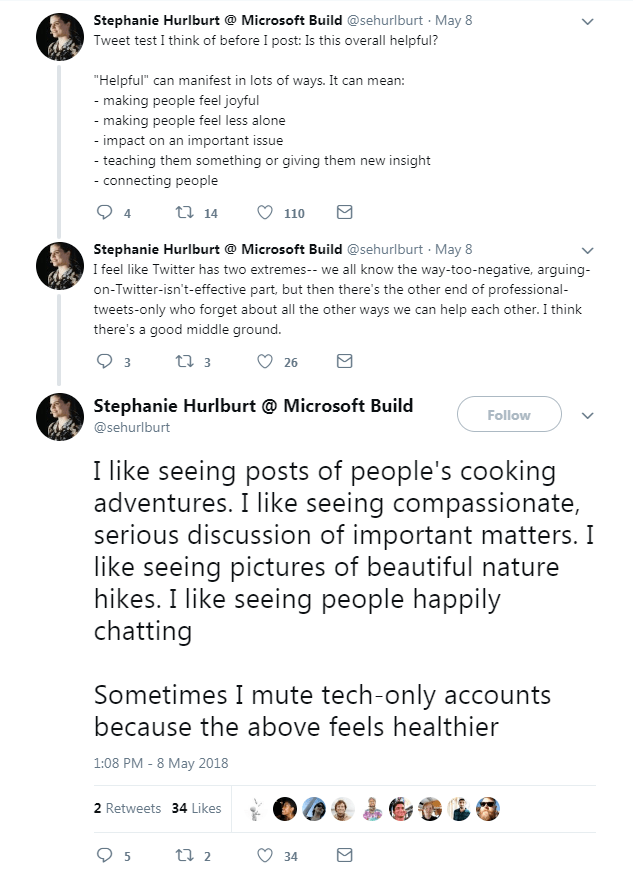

وفكرت أنني سأعطي نفسي فرصة لأكتشف جوانب مني بدون أن أضعها في سياقي المعتاد. خلينا نجرب نكون على تويتر كم شهر. خلينا نشوف ناس يروق لنا تعاملهم مع هذا الفضاء. في هذا الفضاء. أخذت حساباً على تويتر كان لصديقتي. لم أسجّل باسمي حتى. وتابعت سيدتين كان تعاملهما مع تويتر تعاملاً مدهشاً. فيه استغراق في ” حلاوة” الحياة، بدون أن يطلب هذا الاستغراق شيئاً في المقابل. لا يريد جمهور، لا يريد مكسب، لا يريد سوى أن يقول أن الحياة حلوة في هذا الطرف. واحدة منهن كانت تتحدث عن الفاشن كثيراً. لا، لم تكن تتحدث. كانت تنشر صورا بدون أن يصاحبها بالضرورة تعليق مكتوب. لكن الصور التي تنشرها كانت مدهشة. وأنا في ذلك الوقت كنت متابعة بشكل معقول للفاشن. الدهشة كانت في اختياراتها التي تنبئ بوضوح- وضوح شديد- عن عين ترى مالا نراه، ثم تسمح لنا بأن نرى ماتراه. الأخرى كانت تتحدث عن الزراعة والمبيعات والمؤتمرات التي تحب حضورها.

تابعتهما لشهور. وكعادتي لما أستغرق في أمر ما، أتناوله بالدراسة والتمحيص، أنشأت ملفاً على سطح مكتبي أسميته ” التجربة التويترية”. وبتّ أجمع فيه كل ما يثير دهشتي أو رغبتي في استكشاف طريق ما.

بعد شهور إضافية قررت أنني مستعدة لأن ” أظهر وأبان”. وأن ما يناسبني- من هذا الفضاء العام- هو أن أتخذ لنفسي ركناً بعيداً عن ضوضاء المشهد. وأعني بالمشهد: المشهد الثقافي والاجتماعي والتجاري السعودي. لا أريد أن أجاور المثقفين ولا الشعراء ولا رواد الأعمال. وبالتأكيد لا أريد مجاورة أهل السياسة. أريد ركناً هادئاً أقول فيه كلمتين على بعض، وأسمع فيه كلمتين، وأمشي.

حرصت على منهجية هذه التجربة التويترية. أولاً: لا أتحدث عن العمل إلا بما يعنيه العمل لي على المستوى الشخصي. ثانياً: أن أستمتع بما أستمتع به بدون أن أحاول شرحه أو تبرير جدارته. ثالثاً: ألا أعد بما لا أستطيع الوفاء به، وتحديداً فيما يتعلق بالعلاقات، فلا أعبّر عن رغبتي في صداقة إحداهن وأنا لست مستعدّة أن أنقل هذه المعرفة إلى مستوى أعمق كأن نلتقي في كافيه أو نتحدث في الهاتف. رابعاً: أريد أن أعبّر أنا أيضاً عن حلاوة الدنيا، وأريد أن أكتب أفكاراً حلوة تكون مرافئاً لي، ولا مانع أن تكون أيضاً لقليل غيري. لذا لا داعٍ للكتابة وقت الغضب، أو أن أتخّذ هذه المنصّة مساحة للحديث العاطفي المحموم، كأن أشتكي- لاسمح الله- من أمور أواجهها في حياتي.

وأعتقد أنني التزمت بهذه القواعد إلا فيما ندر. وباتت هذه المساحة أشبه بأريكة أثيرة أسترخي عليها خلال اليوم. ألعب فيها بطريقتي، وأستمتع بلعب الآخرين- ممن يروقون لي- بطريقتهم.

المهم أنني بعد سنة وأكثر قليلاً من تجربتي التويترية (بدأتها في الشهور الأولى من ٢٠١٨)، قررت أن الوقت قد حان لصيغة الكتابة المطوّلة. وأظن أن اهتمامي بالكتابة كوسيلة لإصلاح وإرشاد اضطراب الذات، بالإضافة إلى كونها وسيلة لفهم الحياة الخلّاقة، هو ما دفعني لذلك. يهمّني أن أمارس الرُشد في حياتي. ويهمني كذلك أن يكون هناك خلق، إبداع ألعب فيه، في أيامي.

لم أقول هذا الكلام كله؟

لأنني الآن أكتب التدوينة الـ١٤٥ وأنا في بداية السنة الخامسة من عمر المدونة. أكتبها على نوتة الجوال بينما أشاهد/ كنت أشاهد/ مسلسلا مفضّلا على التلفزيون وقّفته كي أكتبها. لا أتعامل مع ما أكتبه بجدّية. التدوينة السابقة كانت عن البلوزة البيج والبنطلون الأسود بنقوش برتقالية يا لطيف. لكني أتعامل مع ما أكتبه باستغراق. وهذا الاستغراق نعمة من الله. أن يكون لديك ما تغرق فيه. ما يشغل عقلك بدون أن تضع قيوداً على انشغالاته. أتعامل أيضاً مع هذه المدوّنة على أنها ” تجمع قلوب”. قلوب انتقائية فيما تتوجّه إليه. تفضّل أن تقرأ عن صباح بنفسجي وشوربة الملفوف بدلا من أيٍ من المُلهيات الأخرى التي هي في تقديري أكثر جاذبية. فأحاول أن أصحح النيّة، وألا تذهب أفكاري بهذه القلوب بعيداً عن الموانئ الآمنة التي أودّها لنفسي وأودها لها.

في ٢٠٠٧، وفي صدفة سعيدة لم أخطط لها، ابتعت سي دي لفرقة لم أسمع عنها قبلاً. الفرقة اسمها ” وسط البلد”. وثاني أغنية كانت تحكي أن ” فات كم سنة، من عمرنا، من عمر فرقة اتكونت بس ليها كم سنة…”. ثم تسأل:

شفنا ايه؟ في وسط البلد.

وعرفنا مين؟ في وسط البلد.

عن نفسي؟ شفت أشياء طيبة. بل غاية في الطيبة والحلاوة. الحمدلله. وعرفت أناساً كرماء، صدورهم رحبة وأنيسة.

وعرفت أن ما يناسبني في الفضاء العام هو ذاته ما يناسبني في المحيط الخاص. الإخلاص في الاستغراق الودود اللّين الهيّن. الرجوع إلى ركن شديد، من المعاني المهمّة، من الأفكار ذات القيمة، من الحرص على تجنّب الزحام، والاستثمار في الطيّب المستدام. من التسامح مع النفس قبل التسامح مع الآخرين. مع محاولة التداوي الذاتي قبل اللجوء لدواء المحبّين. وأن الفضاء العام، إن تعاملت معه بصبرٍ كافٍ، يصبح صالة صغيرة، يجتمع فيها ناس ” عالفرّازة”، أجد فيهم ويجدون في الأنس والمشاركة والسلوان.

شكراً لمودّتك. ولك، لسنوات، تقديري ومودّتي.

⁃ عنوان التدوينة من مقطع لذيذ ومناسب في أغنية وسط البلد.

شكرا لك فاطمة على مشاركتنا هذه الرحلة، أعلم أن الكتابة للعموم أمر يتطلب جسارة واستعادة مستمرة للدافع بالنسبة لأي انطوائي. مدونتك بالفعل أريكة أثيرة قي غرفة هادئة ودافئة تتخللها أشعة شمس العصر الصفراء من خلف ستائر دانتيل مخرمة.

إعجابLiked by 1 person

يا هلا وسهلا ومرحبا. أنا ” لي معاك حكايات” مع كتابك. كتابك اللطيف المؤنس الجميل للغاية والله. مجرد أتذكر كتابك وفكرته ووصفاته ورسوماته أعيد إيماني بحلاوة الدنيا.

إعجابLiked by 1 person

أسعدني ردك يا فاطمة 🙂 الدنيا حلوة بالفعل وسعيدة أن الكتاب كان له دور في تذكيرك بذلك، كل الود 3>

إعجابLiked by 1 person